FEATUREおすすめポイント

蒸すだけ簡単、食卓がぱっと華やかに。

はじめての方におすすめの「杉せいろ」

みなさまは「せいろ」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか。

「丁寧な暮らしをしている人の、なんだか素敵な調理法」

そんなふうに、憧れはあるけれど、少しハードルを感じる...という方もいらっしゃると思います。

ですが、実はせいろの使い方はとても簡単で、誰でもすぐに始められます。

せいろの蒸し料理は、簡単で美味しく、そしてヘルシー。さらに木のあたたかみと蒸し野菜の彩りで、食卓の中心がぱっと華やぎます。

とはいえ、「最初から道具一式を用意するのはちょっと大変...」「ひのきのせいろが良いと聞くけれど、値段が高いし続けられるか不安...」という方もいらっしゃいますよね。

そこでリセノでは、初めてせいろに挑戦される方に向けて、「杉」の中華せいろをセレクトしました。

杉はひのきよりも手の届きやすい価格帯で、日々のお手入れもしやすく、「はじめてのせいろ」にぴったりの素材です。

天然木で作られるせいろは、自然素材のあたたかみを持つアイテムです。

また乾きやすい素材でもありますので、せいろの天敵の「カビ」が生えづらく、お手入れも簡単。

さらに木の香りの豊かさも特徴です。料理からほのかに杉の香りが立ち上り、食卓に趣きをプラスしてくれます。

天然素材なのでお手入れは必要ですが、それも「味」のひとつ。無垢材の家具のように丁寧に使い込んでいく楽しみがあるのも、せいろの魅力です。

そんな杉の中華せいろをお迎えして、「美味しく丁寧な暮らし」をはじめてみませんか。

「軽い」、「乾きやすい」、「香り豊か」。

初心者でも安心の「杉」せいろの魅力

今回リセノでは、「はじめてのせいろ」におすすめの「杉」素材を採用しました。

初心者の方におすすめな理由は、その「軽さ」と「丈夫さ」です。

重厚感のあるせいろも味があって素敵ですが、日々使用するうえでは、意外に不便を感じてしまうもの。

軽くて丈夫な「杉」素材なら、調理や洗い物をする時に扱いやすく、ストレスフリーな使い心地です。

せいろは天然木から作られますので、「カビ」が天敵です。

ですが杉素材は、「乾きやすさ」も特徴のひとつ。風通しの良い場所で保管すればしっかり乾き、カビが生えづらい点も魅力です。

木のぬくもりを感じる明るい見た目で、キッチンや食卓になじみやすい点もポイント。写真のようにキッチンの「見せる収納」に置いても様になります。

さらに杉は「香り豊か」な木材ですので、料理が蒸し上がったときに、やさしい木の香りがふわっと立ち上ります。

それが「せいろで料理をしているな」という感じで、なんとも豊かな気持ちになるのです。

蓋の上部分には、しなやかで丈夫な「竹」が使われています。竹は抗菌性や調湿性も備えた素材で、特に湿気のたまりやすい蓋部分をしっかりカバーしています。

「網代編み」と呼ばれる編み方が表情豊かで、見た目にも美しいですよね。

なお天然素材が使われていますので、色味や状態には個体差があります。自分だけのせいろを育てていく「個性」としてお楽しみいただければと思います。

忙しい朝にも、週末のスイーツにも。

簡単・美味しい・ヘルシーな「蒸し料理のススメ」

「せいろ」「蒸し料理」と聞くと、ハードルが高いと思われるかもしれません。

実はそんなことはなく、食材をせいろに並べて蒸し上がるのを待つだけの簡単料理です。

電子レンジだと抜けがちな水分も、茹でると流れてしまう栄養分も、せいろなら旨味として残してくれて、ふっくら美味しい料理ができあがります。

せいろが活躍するのが、忙しい朝。

パンや卵、野菜、ソーセージを一緒に入れて蒸せば、ささっと朝食を準備できます。

意外に思われるか知れませんが、パンはせいろで蒸すとふっくらやわらかくなり本当においしいです。冷凍保存していたパンでも、驚くほどやわらかい食感に。

蒸している間に、朝の身支度を済ませられるのもうれしいポイント。せいろはあわただしい平日の朝の味方なんです。

もちろん、毎日の夕食のおかずにも。

実際にせいろで野菜を蒸してみたところ、「野菜ってこんなに甘かったっけ...?!」と感動しました。野菜本来の甘味がぎゅっと凝縮されている感じです。

そしてせいろの蒸し料理は美味しいだけでなく、栄養が取れて健康的なのもありがたいところ。

切って入れるだけでたくさん野菜を食べられますし、炒め物のように油を使わず、むしろ肉や魚は余分な脂が落ちてヘルシーに。

「ちょっと栄養バランスが心配かも...」という家族の食事を見直すきっかけにもなります。

そしてなんと、せいろは蒸して作るスイーツにも使えます。

たとえば写真のような「蒸しプリン」。

材料を混ぜて型に流し込み、せいろで蒸してから冷蔵庫で冷やせば完成。美味しいプリンが楽しめます。お子様と一緒に作るのもいいですね。

忙しい朝にも、週末のスイーツ作りにも。せいろは普段の食生活を美味しく健康に変えてくれます。

暮らしにあわせて選べる3サイズ。

1人~2人暮らしの食卓にちょうど良い「18cm」

今回は、暮らしにあわせて皆さまに最適な大きさを選んでいただけるよう、「18cm」「24cm」「27cm」の3サイズをご用意しました。

「18cm」は、一人暮らしや二人暮らしの方におすすめのコンパクトサイズ。

せいろ1段で、1人分のほどよいボリュームのおかずを作ることができます。

二人暮らしのご夫婦であれば、18cmの2段使いもおすすめ。

各段にそれぞれの分の食材を入れて一緒に蒸せば、2人のおかずを手軽に用意することができます。

2〜3人家族のメインディッシュに。

華やかに食卓を彩る「24cm」

「24cm」は、2人~3人のご家族におすすめの中くらいのサイズです。

こちらでは、家族みんなで取り分けられるメインディッシュを作ることができます。また、家族分のおこわや赤飯をまとめて炊くにも最適な大きさです。

せいろを食卓の中央に置くと、テーブルが華やかな印象に。杉の質感もテーブルコーディネートの良いアクセントになりますね。

4人以上のご家族や、おもてなし用に。

一度にたっぷり作れる「27cm」

「27cm」は、4人以上のご家族や、おもてなしでの使用におすすめの大きめサイズです。

肉まんやシュウマイなどをたくさん敷き詰めたり、とうもろこしやさつまいもをまるごと蒸したり、茶わん蒸しやプリンを作ったりと、使い方の幅が広がります。

写真のように、大人数でシュウマイを囲む「シュウマイパーティー」を開いてみるのもいいですね。

選べる「1段使い」と「2段使い」。

中華せいろなら重ねて使えます。

今回は、1段セットと2段セットをご用意しています。

まず始めやすいのは1段セットでの「1段使い」。低価格なので挑戦しやすく、せいろの良さをお試しいただくのに最適です。

実は写真のように、ベーグルを蒸していただくのもおすすめ。「せいろとベーグル...?」と思われるかもしれませんが、見た目もかわいらしく、もっちり食感でおいしいです。

慣れてきたら、2つ重ねて「2段使い」も。

中華せいろはかごの部分が浅めで、底がすのこ状になっており蒸気を逃がしやすく、重ねて使うことができます。

熱も上下段ムラなく通りますので、一度にたくさん料理を作るなら2段使いがおすすめです。

ちなみに重ねる順番は、蒸し時間が短くてよいものを上段に。蒸し汁がかかるのを避けたいものがあれば、そちらも上段に持ってくると良いでしょう。

濡らして詰めて、火にかけるだけ。

中華せいろの「基本の使い方」

せいろの使い方はとても簡単です。実際に蒸し料理を作ってみましょう。

まずはせいろの本体と蓋を、水でまんべんなく濡らします。

濡らしてから火にかけることで、せいろが焦げてしまうことを防ぎます。

次にせいろに食材を入れていきます。

このとき、クッキングペーパーや蒸し布などを下に敷くのがおすすめです。

せいろに食材を直接乗せないことで、匂い移りや汚れ、肉汁などの染み込みを予防し、せいろが長持ちしやすくなります。

特にお肉やお魚、色の付きやすい野菜、おこわなどを蒸す際は、オプションでご用意している蒸し布を敷いていただくと安心です。

蒸し布は網目状に織ってあるので蒸気の通りが良く、食材がふっくら美味しく蒸し上がります。

鍋に水を張り、沸騰させます。沸騰したらせいろを乗せ、あとは食材に火が通るのを待つだけです。

せいろは蒸気で水分を与えながら食材を温めて調理します。「中火~強火」で、しっかり湯気が上がる状態を保ちましょう。

食材に充分に火が通ったら完成です。

せいろごとお皿に乗せてそのまま食卓に出せるのもうれしいポイント。

基本の使い方は、濡らして詰めて、火にかけるだけ。とてもシンプルですよね。

長く愛用いただくために。

普段のお手入れをご紹介します。

杉のせいろと聞くと、「カビが生えたりしないの...?」と心配になりますよね。

長く愛用いただく秘訣は「洗ったらしっかり乾燥させること」です

使い終わったら、お湯で湿らせた布でよく拭いてください。

流水で洗うと浸透した水分が乾ききらず、カビが生えてしまう可能性があります。

なお洗剤は、化学成分がせいろに浸透してしまうので避けましょう。

お肉や魚の脂や匂いが気になる場合は、お湯でさっと洗っていただいても大丈夫です。

汚れが目立つ場合は、粉状のクレンザーや塩で丁寧にこすり洗いをしていただくとより長持ちします。

またしっかり洗いたいときは、棕櫚(シュロ)のたわしをお使いください。

棕櫚は天然の繊維で適度なしなりがあり傷がつきにくく、やさしくきれいに洗い落としてくれます。

金属たわしなどは傷がつきやすいため、使用を避けていただくようお願いします。

洗い終わったら乾いた布で水気を拭き取り、しっかりと乾かすことが重要です。

おすすめは、風通しの良い場所での陰干し。このようにレンジフード下などに引っかけておくと、「見せる収納」も兼ねて便利です。

直射日光に当てるとひび割れの原因になりますのでご注意ください。

ちなみに食洗器は、せいろが歪んでしまうため厳禁です。

さらに長持ちさせる方法として、アルコール消毒もおすすめです。

洗浄後に消毒用アルコールを内部全体に吹きかけることで、殺菌して黒ずみを抑えます。

一般的に杉せいろの寿命は1~2年と言われますが、このように正しくお手入れすることで、より長く使っていただけます。

お手持ちの鍋でOK。

ぴったり乗せられる「アルミ蒸し板」もございます。

せいろを使う際は、鍋をご用意ください。

専用の鍋でなくても、ご自宅にある鍋で代用可能です。

おすすめは、縁の幅が広く、持ち手の部分が邪魔ならない鍋です。

注ぎ口がある鍋は、せいろが不安定になってしまうためご使用を避けてください。

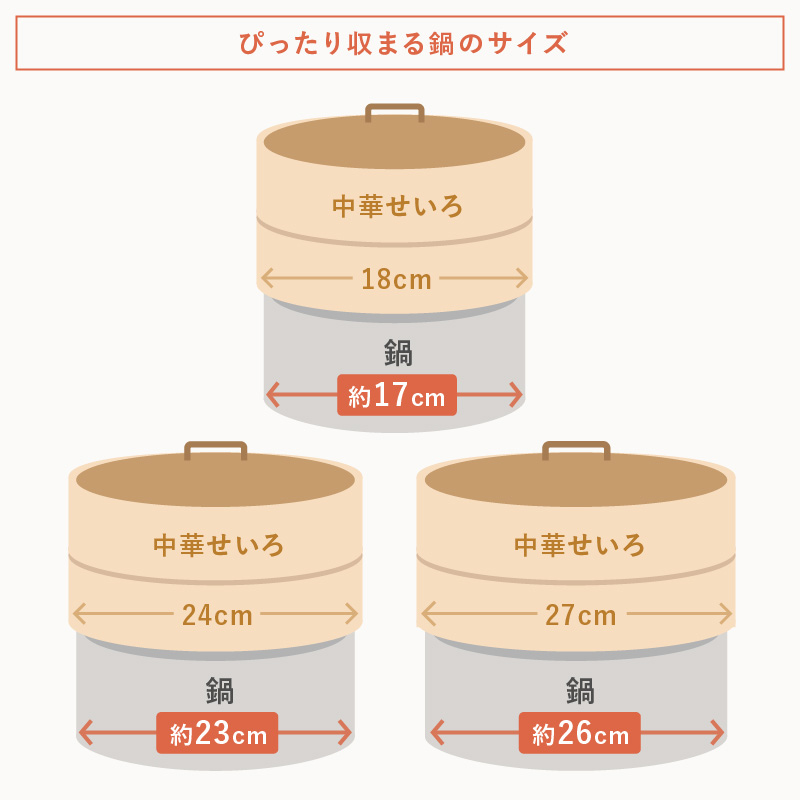

鍋のサイズは、せいろよりも外径が1cmほど小さいものをお選びいただくと、ぴったりと収まります。

こちらのイラストをご参考ください。

ご用意した3サイズのせいろに、お手持ちの鍋がぴったり合わない場合もあるかと思います。

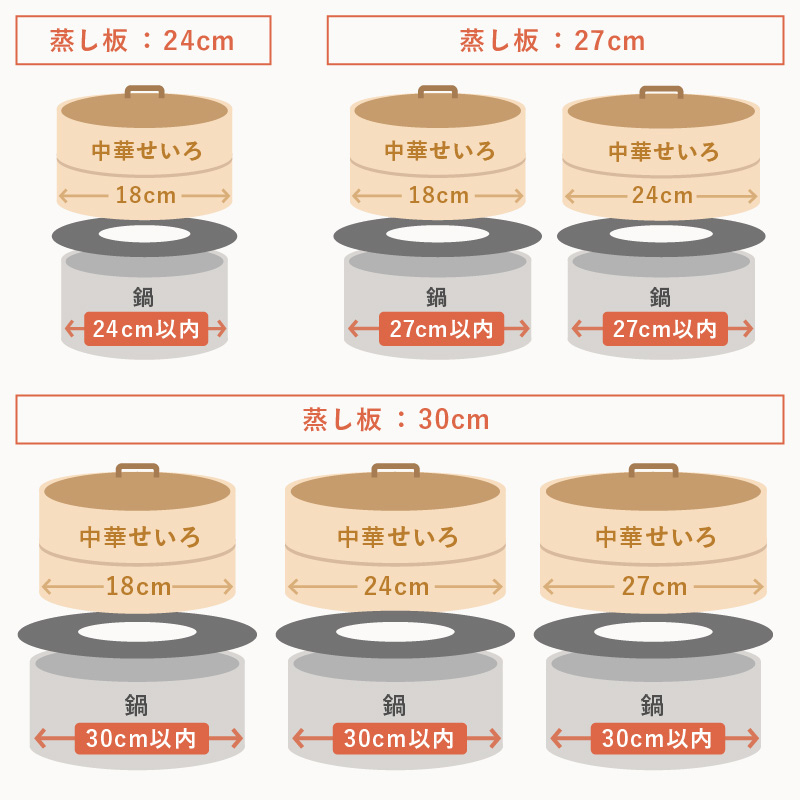

そんな時に便利なのが、オプションの「アルミ蒸し板」です。

鍋に蒸し板をかぶせ、その上にせいろを乗せることで、ぴったり安定します。

蒸し板のサイズは、せいろ・鍋の外径よりも大きいものをお選びください。

・蒸し板「24cm」:せいろ「18cm」、鍋「24cm以内」で使用可能

・蒸し板「27cm」:せいろ「18cm、24cm」、鍋「27cm以内」で使用可能

・蒸し板「30cm」:せいろ「18cm、24cm、27cm」、鍋「30cm以内」で使用可能

お手入れ簡単で、気軽に蒸し料理を。

「ステンレス蒸し器」の取り扱いもございます。

「蒸し料理を楽しみたいけれど、せいろはお手入れが続けられるかちょっと心配...」

そんな方に向けて、リセノでは「ステンレス蒸し器」も取り扱いもございます。

せいろのような「趣き」はないかもしれませんが、さっと使えて収納もしやすい「コンパクトさ」と、洗剤で洗えて水切れも良い「お手入れしやすさ」が魅力の蒸し器。

気軽に使える実用性の高さで、毎日の食卓と健康を支えてくれるアイテムです。

カメラマン 岡

カメラマン 岡

スタイリスト 清水

スタイリスト 清水