動画の無料講座や、体験型レッスンの予約、そして最新AIを利用したお部屋シミュレーターなど無料でご利用いただけます。

公開日 2021年09月29日(水)

更新日 2025年01月05日(日)

こんにちは。なかはらです。

すっかり涼しくなり、

夜が長い季節が近づいてきております。

夜風が気持ちよく、ゆったりと

過ごすのにも最適です♪

そんなリラックスタイムをもっと素敵に

演出してくれるのが、照明です。

今回は空間を上質に彩る

照明作りにチャレンジしました。

今までもいくつか照明は作りましたが、

ありものの照明をカスタムする内容でした。

既存の照明と流木を組み合わせて、 個性的なテーブルライトをDIY!

アルミ製の照明をヴィンテージ感漂う 木製の照明にリメイク!

しかし今回は、デザインから配線まで

自作で行いますので、かなり細かい

内容になっておりますが、

最後まで見てもらえると嬉しいです!

まずはじめに、コードにソケットを

取り付けます。

使用する工具やパーツはこちら。

左から

こちらはMy Pen α(マイペンアルファ)

という工具(電熱ペン)。

元々はレザーを焦がしながら文字や

絵を描く用で購入したものですが、

ハンダゴテとしても代用できるようなので、

こちらを使います。

今回使用するソケットは「E12」タイプ。

ステンレスのカバー付きのものを選びました。

写真はカバーを外した状態です。

「E」ってなに?

電球を発明したエジソンの頭文字から由来しているアルファベットで、数字は取り付け部分の直径を表しています。

ですので「E12」は取り付け部分が直径12mmの電球用ということになります。

一般家庭で使われている電球の口金は

ほとんどが「E17」か「E26」の2サイズ。

「E10」「E12」は豆電球やナツメ球のような

あまり明るくないタイプの電球になります。

ですので、今回作る照明はお部屋全体を

明るくすると言うよりは、

お部屋のアクセントになるオブジェのような

仕上がりをイメージしています。

こちらが使用する電球。

フィラメントが縦に配置されている、

インダストリアルな形状が特徴です。

ひとつひとつ手作りされており、

ガラスの形もムラがあったり、

ちょっと歪んでるところなんかも

いい味が出ていて素敵です!

LEDではなく白熱球なので、

レトロ感も出ていい感じです♪

それでは作業に入ります。

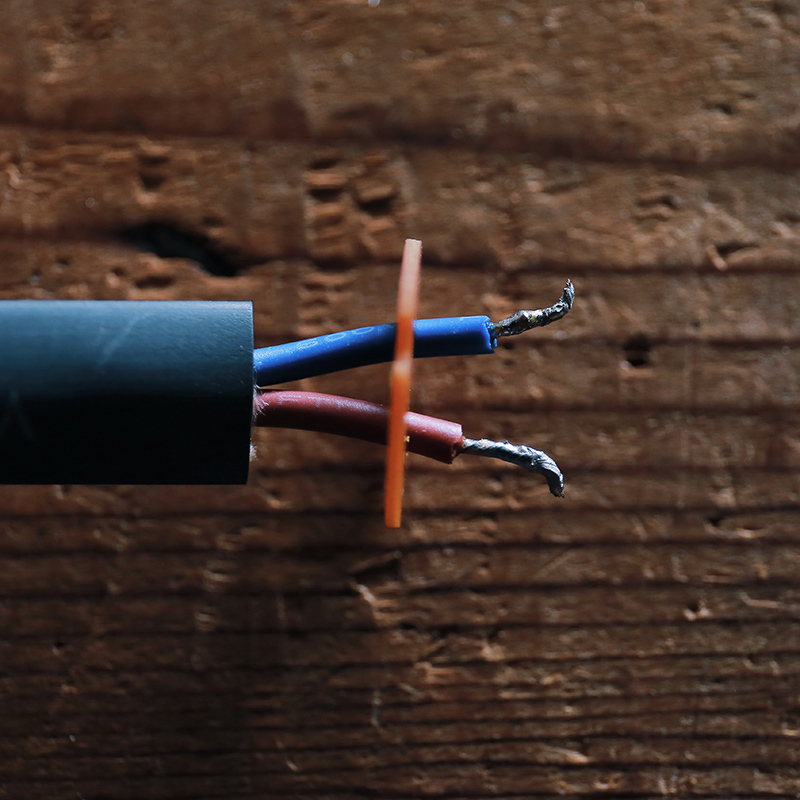

コードに巻かれている布を端の辺りだけ

少しめくり、中のコードを出します。

銅線の被覆(ビニール部分)を

こちらの電工ペンチでむきます。

コードの銅線サイズが0.75なので、

電工ペンチのワイヤーストリッパーの

0.75部分を使います。

むくのはカッターなどでも可能ですが、

電工ペンチだと失敗もなく

簡単にできるのでおすすめです♪

銅線があらわになったら、

指先でつまんでねじり、

束をまとめておきます。

銅線にフラックスを塗ります。

こうすることでハンダが流れていかず、

銅線にしっかりと吸着します。

布が作業の邪魔になりそうなので、

余分な部分はハサミでカットします。

このほどけた布は後ほど

収縮チューブで隠しますので、

2cmほどにカットした収縮チューブを

コードに通しておきます。

銅線にハンダ付けをしていきます。

コツとしては、ハンダに直接ハンダゴテを

当てるのではなく、ハンダゴテで温めた銅線に

ハンダを当てるとやりやすいです。

銅線にうっすらと付ける程度で、

付けすぎないように気をつけましょう。

ソケットカバーに付いていたコードを固定する

オレンジのキャップをここで通しておきます。

ここで忘れてしまうとやり直しに

なってしまいますので、

忘れないようにしましょう!

ソケットの引っ掛け部分にハマりやすいように、

銅線の先をペンチなどで

少し外側へ曲げておきます。

ソケット側にもフラックスをつ付けて、

ハンダの吸着をよくさせます。

写真では見えませんが、反対側にももう一箇所

引っ掛けがありますので、そちらにも

フラックスを付けておきます。

銅線と同様に、引っ掛け部分にも

うっすらとハンダを付けておきます。

そこへ銅線をハンダ付けします。

このように二箇所にしっかりと

固定されました。

次に、収縮チューブで布のほつれを留めます。

熱によって収縮するチューブなので

位置を決めたらドライヤーの温風を

全体にまんべんなく当て、収縮させます。

このように、綺麗に布のほつれを

隠すことが出来ました♪

ソケットカバーを被せれば、

ソケット部分の完成です!

照明の顔であるシェードを作っていきます。

シェードに使用するパーツは、

ヴィンテージショップで購入した

こちらのガラスの容器。

何か分かりませんが、ドライフラワーを

飾るのに使っていました。

照明にちょうど良さそうなので、

こちらを使うことにします♪

ガラスのシェードとコードを

繋ぐパーツとして、真鍮を選びました。

左から

固定するパーツはできるだけ

目立たせたくないので、

直径2mm × 長さ20mmのネジと、

それに合うナットを使います。

かなり小さい特殊なサイズなので、

普通のホームセンターではなく、

プロも使うようなホームセンターで

探した方が良いかもしれません。

ちなみにこちらは、大阪の日本橋にある

ネジ専門店でゲットしました♪

こちらはガラスのシェードが

揺れないように固定しつつ、ガラスの中に

埃が入らないようにするパーツとして使います。

横から見たら台形になっていて、

小さい方の直径が20mm、

大きい方の直径が40mmです。

それでは作業に入りましょう!

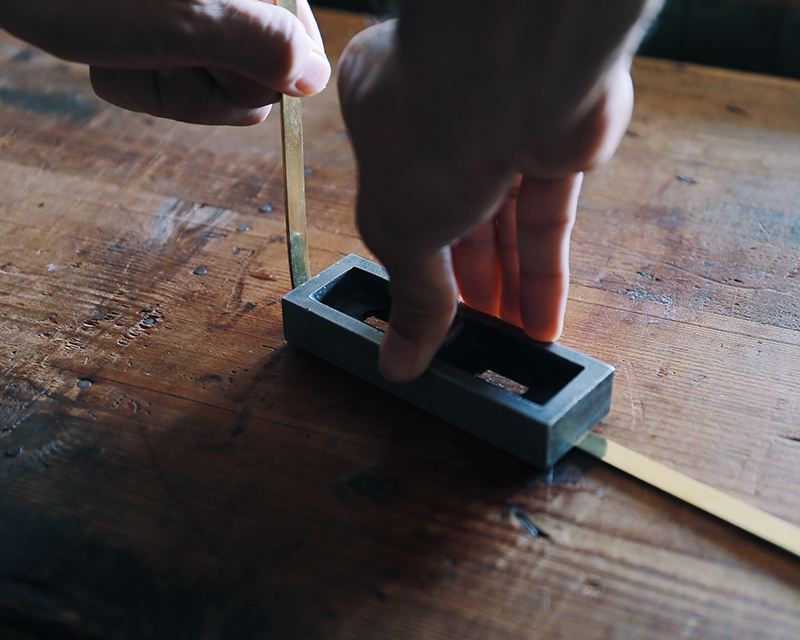

まず、真鍮平棒を曲げて、

コの字型のフレームを作ります。

できるだけ角が立つように、

硬い箱状の物で押さえつけながら

手で曲げていきます。

曲げ終わるとこんな感じです。

短い辺は、ガラスシェードの直径より

プラス20mmの計算で94mm。

長い辺は、見た目のバランス的に

140mmにしました。

短編の中心に、コードを通すための

穴を空けます。

サイズはギリギリコードが通る

5.5mmにしました。

次はサイドに2mmのネジが通る

2.5mmの穴を空けます。

位置は見た目を考えて、

端から20mmあたりにしました。

フレームの準備はこれで完了です!

次に、ネジを隠す用に直径3mmの真鍮パイプを

9mmの長さにカットし、それを2本作ります。

ちなみに、パイプを切るには、

今までのDIYで幾度となく登場している

こちらのパイプカッターを使います。

直径9mmの真鍮パイプは、

50mmの長さにカットしてコードを通し、

ソケットの穴に差し込みます。

こちらももちろん、パイプカッターで

カットします。

木のパーツに9mmの穴を空け、

コードを通します。

そのあとに真鍮平棒で作った

フレームを通します。

さらに直径9mmの真鍮パイプを

長さ30mmにカットしたものを通して、

パイプとパイプでフレームを挟みます。

こうすることで、パイプに一体感が出ます。

次に、フレームのサイドの穴にネジを差し込み、

真鍮パイプにネジを通して、

ナットでしっかりと固定します。

反対側も同じくネジをつけます。

フレームはこれで完成です!

ガラスに穴を空けられるこちらのドリルを使用して、

ガラスシェードにフレームを取り付けるための

穴を空けていきます。

フレームを重ね合わせつつネジが来る位置を確認し、

穴をあける場所に印をつけておきます。

ドリルの摩擦熱でガラスが割れないように、

水を少しずつかけながら進めます。

ここが今回一番の緊張ポイント!

根気がいりますがここは焦らず、

少しずつ進めましょう!

割れずに無事、反対側と二箇所穴が空きました。

フレームにはまだ取り付けず、

次の工程へ進みます。

いよいよ最後の工程のコンセントを

取り付けます!

必要なパーツはこちら。

左から

ソケットを付けるときと同じ要領で、

コードの先のビニールを剥がし、

銅線をねじって収縮チューブに

コードを通しておきます。

そこへ絶縁キャップを各コードに

ひとつづつ通しておきます。

次に、丸型端子に銅線を通し、

電工ペンチでかしめます。

絶縁キャップを丸型端子に少し被せ、

収縮チューブに熱を加えて収縮させたら、

配線の準備は完了!

プラグのネジをすべて外し、

一度解体します。

二箇所のネジにそれぞれ

丸型端子を取り付けます。

最後にカバーを取り付ければ、

コンセント部分の完成です!

いよいよ最後の作業!

ソケットに電球を取り付け、ガラスの中へ。

フレームを軽く広げて、先ほどガラスに

空けた穴へ、ネジを差し込みます。

これですべての工程が終了です!

お疲れさまでした!

オリジナルの照明作り、いかがでしたか?

今回も真鍮をふんだんに使い、

とても上質な仕上がりになりました♪

使っていくうちに経年変化するので、

これからがまた楽しみです!

パーツもオリジナルで作れたら

もっと思い通りになると思いますが、

星の数ほどある既製のパーツで

なんとか仕上げるというのが、

ひとつの楽しみでもあります。

思っていたパーツと出会えた時の

感動はたまりません!

みなさんも、色んなパーツを組み合わせて

照明作りを楽しんでくださいね♪

ではまた次回。

リセノの公式がアプリが新しくなりました!

新しいアプリでは、

を無料でご利用いただけます。

このアプリで手軽にインテリアを学んだり、

シミュレーターでお部屋イメージを確かめたり

していただけます。

アプリについて詳しくはこちらのページをご覧ください。

無料アプリのダウンロードは、以下から

動画の無料講座や、体験型レッスンの予約、そして最新AIを利用したお部屋シミュレーターなど無料でご利用いただけます。

【 My DIY HOME 】水や汚れに強いワックス塗装へ。古くなったDIYアイテムをメンテナンス

お気に入りのアイテムを長く使っていくために、メンテナンスを施して、生まれ帰らせてみました。

デザイナー 岡本

15

デザイナー 岡本

15

【 My DIY HOME 】棚や引き出しなど、DIYならではの収納アイデアをご紹介

実際に制作し、愛用しているものの中から、おすすめのDIYによる収納アイデアをご紹介します。

デザイナー 岡本

10

デザイナー 岡本

10

【 My DIY HOME 】花や植物をオブジェのように飾れるディスプレイスタンドをDIY!

オーク材とアクリル板を使用して、身近なものをオブジェのように飾れるディスプレイスタンドをDIYしました。

デザイナー 岡本

8

デザイナー 岡本

8

【 My DIY HOME 】縦で使ったり横で使ったり。使い方を選べるマルチハンガーをDIY

ウォールハンガーになったり、タオルハンガーになったり、シーンに合わせてフィットするユニークなアイテムをDIY

デザイナー 岡本

7

デザイナー 岡本

7

麻ひもを使って、10分で出来上がり!簡単アレンジのハンギングプランターを作ろう。

暮らしの空間をちょっぴり素敵にしてくれるグリーンアレンジメント「ハンギングプランター」の作り方をご紹介します。

編集部 江上

1651

編集部 江上

1651

賃貸でもできる!有孔ボードを使ってキッチンウォールシェルフをDIY!

便利でデザイン性の高い、キッチンウォールシェルフを作りにチャレンジ!キッチンがとても楽しい場所になってくれますよ♪

デザイナー 岡本

418

デザイナー 岡本

418